目次

6月11日は梅酒の日

なぜ6月11日が梅酒の日なのか

毎年この時期になると、スーパーの一画に梅酒作りセットが販売され始めます。

梅酒を作るのにもってこいのシーズンですからね。

ところで、6月11日は『梅酒の日』なんだそうです。

何故、この日が『梅酒の日』になったのかご存知ですか?

実は、梅酒で有名なあの「チョーヤ梅酒」さんが関係しているんですよ。

毎年雑節である「入梅」頃に、全国的に梅の収穫が始まるので、その日を2004年にチョーヤ梅酒さんが『梅酒の日』と制定したんだそう。

入梅の日は、年によって1日程ずれますが、平均して6月11日が「入梅」に当たるため、その日がめでたく『梅酒の日』となったという訳です。

今年も自家製梅酒造ってみよう!

梅酒造りは意外に簡単

梅酒を自宅で造っている人は、結構多いんですよ。

もちろん、チョーヤ梅酒さんの梅酒も美味しいですが、自分で造った梅酒を楽しむのも乙なものです。

梅酒造りなんて難しいのでは?と思っているかもしれませんが、そんなことはありません!

材料さえ揃えば、特殊技術など必要なく造れるんですよ。

アルコールの濃度が高く、腐敗もしにくいので、保管する冷暗所だけ確保できれば、管理と言う程の管理は殆ど必要無しですし。

実際、我が家でも数年前から造っています。

と、言うことで、梅酒の造り方を紹介していきますね。

梅酒の材料はスーパーで揃う

我が家の今年の梅酒のために用意した材料は…

- 果実酒用のビン(8ℓ)

- 梅(1㎏)

- 氷砂糖(1㎏)

- 果実酒用ホワイトリカー(1.8ℓx2)

この4つのみ!

スーパーの特設コーナーで全て揃いました。

梅酒造り開始

まず、果実酒用のビンを消毒して良く乾かします。

熱湯を入れたり、ホワイトリカーを少量吹きかけたりと色々な方法がありますよ。

しっかり乾かさないと、カビが発生する原因となる事があるので注意です。

梅を水洗いして、水分をふき取ってからヘタととります。

以前作った時は、気にせずそのまま漬けていたのですが、梅の実のヘタを取る事で出来上がりの雑味が減ってスッキリとした味になるのだそうです。

ヘタ、意外とスポッと取れて気持ちいいです。

これで下準備は完了!

次に、果実酒用のビンに梅を投入します。

続いて氷砂糖を投入

ビンの底で平らになるように…

梅と氷砂糖の量が多い場合は何層かに分けて入れると良いそうです。

梅の周囲にしっかり氷砂糖が配置されていると、浸透圧の加減で梅の果実エキスが染み出してくるという仕組みなんですよ。

我が家の梅酒も、梅→氷砂糖→梅→氷砂糖、位にしておけば良かったかな…。

最後に、ホワイトリカーを投入します。

あまり勢いよく投入すると、しぶきが飛ぶので慎重に…。

材料を全部投入し終わりました。

ちょっと梅と氷砂糖が遠い部分も有るけれど…

しっかり蓋をしめたら完成!!!

冷暗所において、じっくり漬け込みます。

梅酒を作る時の注意点

長い間、自家製梅酒を作っていると、ちょっと冒険して新しい味の梅酒を作り出したくなってくることもあるでしょう。

実は、ホワイトリカーでなくても作る事ができるので、お好みのお酒でオリジナルの梅酒を作ることもできるんです。

でも、ここで注意が必要です。それは

『アルコール度数が20度未満のお酒を使用することはできない』

と言うことです。

酒税法という法律で、自分で飲む為であっても禁止されています。

実は、お酒に果実等を漬け込む行為は、出来上がった物が『酒類』となるので、新たに酒類を製造したものとみなされるんです。

では、何故梅酒は自作してもいいのか?って思いますよね。

それは、これまた酒税法で

ただし、酒税が課税済のアルコール20度以上の酒で『米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ、山ぶどうを含むぶどう、アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす』以外のもので漬け込む場合においては、例外的に製造行為とみなされません。

と決まっているからです。

普通に特設コーナーで材料を買ってきて作る分には大丈夫ですが、ちょっとこだわってオリジナルの果実酒等を造ろうとする場合には注意が必要です。

あと、自家製梅酒は売ってはいけません。自宅で家族のみが楽しみましょう。

自家製梅酒 その後

経過報告&過去の自家製梅酒の様子

梅酒を漬けこむ期間は、だいたい半年から1年位必要です。

今年の新作自家製梅酒を造ってから、一週間が経過しました。

氷砂糖はすっかり沈んで、梅の実と入れ替わってしまいました。

梅と氷砂糖を丁寧に積み上げても、あんまり意味ないかも…。

同じ様に漬けても、その時々の条件で出来上がりに差が生じてきます。

こちらは2年前に漬けたもの。

ヘタを取らずに漬けた為か?安い梅を使ったからか??梅はしわしわで梅酒も凄く濃い色になっています。

梅の実は、崩れてしまわなければ入れっぱなしでも問題ないようなので、しわしわでもこのままにしておきます。

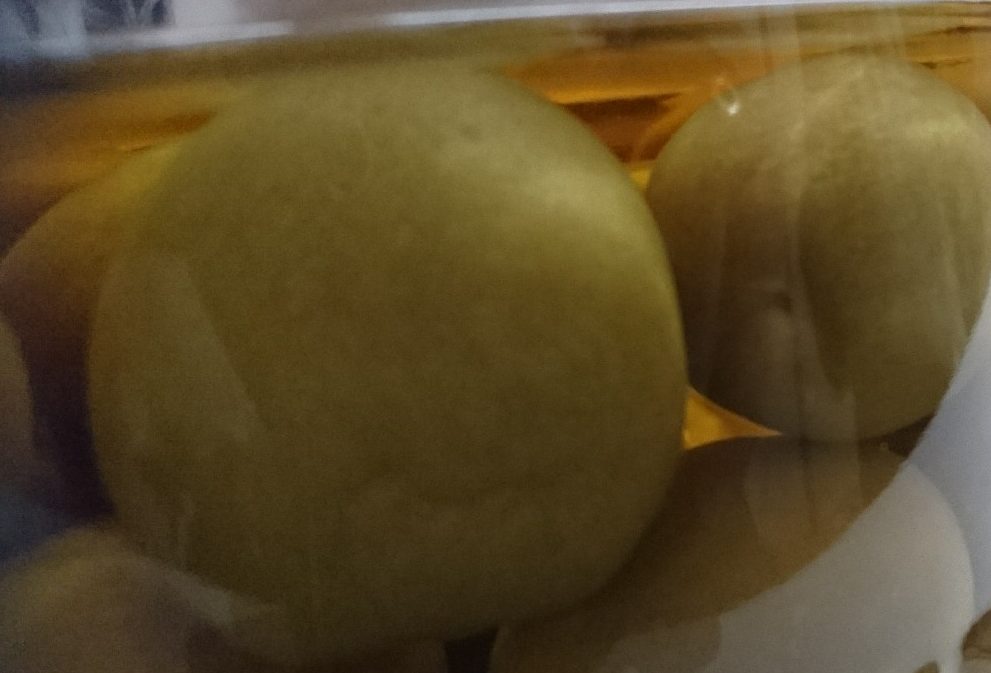

こちらは4年前に漬けたもの。

殆どの梅の実は形状を保っていますし、色も2年前に漬けたモノより透明感がありますね。

こちらは、梅の実のヘタもしっかり取ってあります。

さて、今年の自家製梅酒はどうなりますかね?楽しみです。

ちなみに!簡単に取り出せる場所に置いておくと、いつの間にか無くなったりしますので(汗)保管場所には十分注意してくださいね。