車のタイヤの空気圧 こまめに計っていますか

タイヤの空気圧 計るタイミングはいつ?

タイヤの空気って、なにも無くても自然に抜けていくものなんです。自転車でも自動車でも、気付くと抜けてたりするんですよ。

教習所では『高速道路に乗る前に確認する』とか『乗車前点検でタイヤを確認する』とか教わった記憶があるのですが、最近多い扁平タイヤだと空気が減っていても良く判りませんよね。

タイヤの空気圧計も販売されていますが、御自分で持っていらっしゃる方は少ないのではないでしょうか。

私はセルフのガソリンスタンドを利用していますが、給油の際に空気圧も確認するようにしています。

実際、そんなに急に変化がある事はあまりない部分なので、車両点検の際に自動車整備工場で確認してもらっているダケで、自分では気にした事無い。と言う方も居そうですよね。

しかし、パンクなどは何時起こるか判りませんし、実際に起こってしまった際に大きなトラブルになる可能性があります。

最近では、ランフラットタイヤなる『パンクしても暫く走り続けられる』スゴイタイヤもあるそうですが…。

諸外国では空気圧計器の装着義務化が始まっている

2000年に米国で起こったタイヤの表面剝離が原因とされる事故がきっかけとなり、タイヤの空気圧異常を知らせる計器の装着義務化の議論が始まりました。

その計器と言うのがTPMSです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System の略称。日本語で言えば『タイヤ空気圧監視計』といった所でしょうか。

米国では2007年9月に、欧州では2012年に、お隣の韓国では2013年に、中国では2019年からTPMSの新車装着が義務付けられるようになりました。

日本ではあまり重要視されていないのか、国産車で標準装着されているのはレクサスなどの一部の高級車だけとなっています。

TPMSは後付けでも取り付けが可能で、ネット通販などでも色々な商品が販売されています。

お値段もメーカーが大量生産すれば、さほどコストも掛からない気がする程度なのですが、日本の道路事情だと空気圧計はさほど必要無いという判断なのでしょうかね?

安全のためTPMSをデリカD:5に装着してみた

義務化されてなくてもTPMSを着けてみよう

日本での義務化は(まだ?)ないにしろ、TPMSが付いていれば安全性は向上するわけで。

コロナ禍で近頃は遠していませんし、できませんが、時間が取れる今のうちに装着しておいたら今後の遠出が安心になると考えて、TPMSを購入することにしました。

注文したら、翌日届きましたよ。

クロネコヤマトさんいつもありがとうございます。

TPMS U903Zを購入

届いたTPMSですが、日本語表示が一切ない外箱に若干不安になります(汗)。

今回、購入したのはこちら。

本当は、モニターをパネルスイッチに取り付けるタイプがよかったのですが…

パネルのスイッチに取り付けるタイプの商品は、アウトランダー用しか見つけられませんでした。

デリカD:5はスイッチが小さいからでしょうかね??

流石にパネルを加工する気合も無いので、モニタータイプのモノを選択しました。

電源もシガーソケット、USB端子、ソーラー、電池式など様々なタイプのモノが販売されていますので、自分の好みや車に合ったものを選ぶことができそうです。

TPMS U903Zの内容

箱の中身はこんな感じ。

しっかりした梱包ですね。

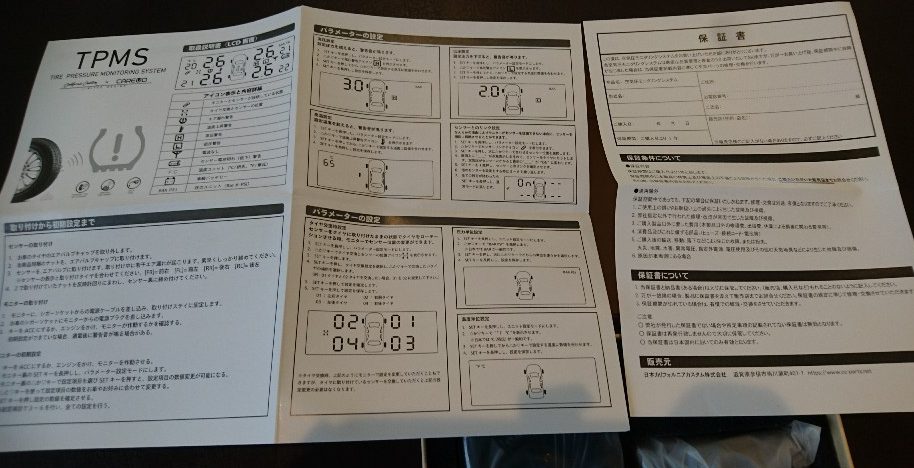

ちゃんと日本語の説明書が同梱されていました。

取り付けに必要な工具もセットになっています。

センサー部分。

箱に入った状態だと、スポンジに埋まって小さめに見えていたのですが、取り出してみると結構大きいです。

取り付け場所は、LF(左前輪)RF(右前輪)LR(左後輪)RR(右後輪)と表示されています。

シガーソケットは、取付ステーを兼ねた短いモノと長いコードの付いたものが2種類ついていました。

コードの長さは約3.5mありました、かなり長いです。

短い方のシガープラグを使用すると、凄く簡単に取り付けできます。

ステーは、モニターにボール部分を押し込んでから

リング状のパーツをねじ込んで固定します。

モニターのコードをシガープラグに開いた穴に差し込めばOK。

シガーソケットが良い位置にあるなら、これでOKですね。

何か変だと思ったら、上の画像は上下を逆に取り付けてしまっています。

シガーソケットは上下有りませんから、このまま反転させれば問題有りませんが…

長いコードのついたシガープラグを使う場合は、別のステーを使います。

ステーの場合も固定は同様で、モニターにボール状の部分にはめ込んだ後、リング状のパーツを締めこんで固定します。

こちらのシガープラグには、電源スイッチが付いていました。

センサーをタイヤに取り付け

モニターのセッティングの仕方はわかったので、次にセンサーを実際にタイヤに取り付ける作業に入ります。

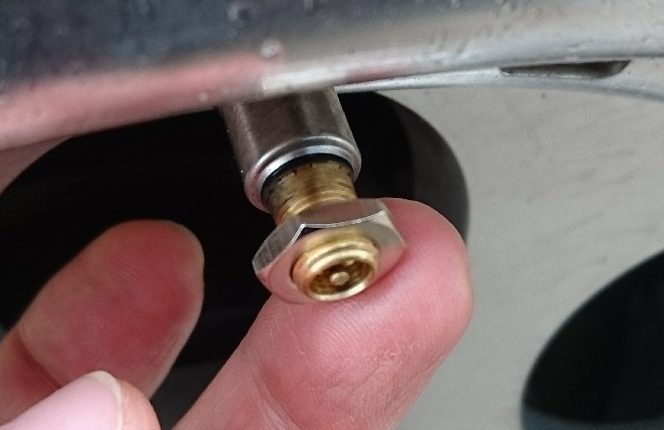

各タイヤのセンサーは、エアバルブのキャップ部分に取り付けるタイプです。

まずエアバルブについているキャップを取り外し、

バルブにナットを取りつけます。

ナットは5個入っていたので、もし一つ落っことしてしまっても大丈夫。

今までのキャップの代わりに、指定のタイヤにセンサーをねじ込みます。

画像はLRなので、左側後輪ですね。

のんびりしているとエアが抜けてしますので、素早く締めこみます。

付属のレンチで先に取り付けたナットをセンサーの方に締め込んで、取り付け完了です。

センサー部分は元々のキャップと比較するとかなり大きいので、見慣れるまで気になりそうですね。

タイヤの外側に出っ張ってはいませんが、ひも状のモノを引っ掛けてしまうとひとたまりもない印象です。

センサー取り付けからモニターへの表示には少し時間がかかる

試しにモニターの電源を入れてみると、温度と各タイヤの空気圧が表示されました。

常時受信している訳ではないのかな?左前輪の空気圧が表示されるまで10分位かかりました。

モニターを車内に取り付け

少し前に書いたように、ステーは2種類から選べるのですが、私は長いコードの方を選びました。

と、言うことで車内にモニターを取り付ける作業があります。

まずは、モニターの取り付け位置をどこにするかを決めます。

考えた結果、モニターの取り付け位置は、メーターパネル内の隅にしてみました。

タコメーター横のスイッチは押しにくくなりますが、そのスイッチは照度調整スイッチでほぼ触る事が無いのでまぁ大丈夫と言うことで。

ステーには、あらかじめ両面テープが付いているので、剥離紙を剥がして貼り付けるダケです。

ステーを取りつけたら、モニターを取りつけます。

狭い隙間で、後ろ側のリングパーツを締め付けるのに難儀しました。

そんなに重いモノでもないので、先にステーとモニターを繋げてから、ステーを取り付け位置に貼り付けた方が楽だったかもしれません。

配線コードは、約3.5mと余裕があるのでキレイに配線を隠したい場合もそんなに困らなさそうですね。

配線を隠すのは何かのついでにすることにして、今回は適当にシガーソケットまで引っ張りました。

最後まで受信しなかった左側前輪も無事表示されました。

TPMS U903Zの取り付けにかかった時間

取り付けは、平行して他の作業もしていたので、小一時間程掛かってしまいましたが、TPMSのみの取り付けなら30分も掛からない程度でしょうか。

必要な工具も同梱されていて、特に自分で準備が必要なモノも有りません。

取り付けの難易度は低めです。

TPMS U903Z取り付け後に注意すること

因みに、今回使用しなかった上の画像のパーツは、センサー部分の電池交換に使用する物です。

購入時には電池がセットされている状態なので、交換時まで無くさないように大切に保管しておきましょう。

TPMS U903Z 実際に使ってみた感想

測定誤差はカタログ上 ±1psiと表示されています、ガソリンスタンドの計器で2.7kgf/㎠入れているのですが、設定時は2.8~2.9barを表示しました。

また、高速道路を1時間程走ると、3.0barまで変化しました。

空気圧も温度も走行中に結構変化するんですね。

高圧低圧ともに、任意の数値でアラームが設定できるので、タイヤの空気圧に関する急なトラブルの回避はできそうです。

配線加工、2021/02/22追記

今回購入したTPMSはシガープラグから電源を取るタイプだったので、取り付けの際は適当にシガーソケットまで配線を伸ばしていました。

ですが、配線が見えているのもスマートでないので、配線を隠す作業をおこないました。

丁度ハザードスイッチの電球が切れていたので、電球を交換する際にパネルを外す必要があり、そのついでに見えない場所に配線を通そうと計画したのですよ。

別記事リンク:ハザードスイッチランプ交換

まぁ、ハザードスイッチのランプ交換は、取り外しが必要なパネルが少なく思ったほどパネル裏にアプローチできませんでしたが。

純正のETCをつけるスイッチパネルを取り外しパネルの隙間から配線を見えない位置に入れていきます。

サイドパネルを通し配線を床まで下ろして、運転席足元はカーペットの下を横切り、センターコンソール下の隙間に配線を押し込み助手席側まで配線。

エンジンルーム側の隙間から、ヒューズボックスの中まで配線を通してきました。

配線の長さは、ピッタリ間に合いました。

配線をぶった切ると…

良かった。2本線でした。

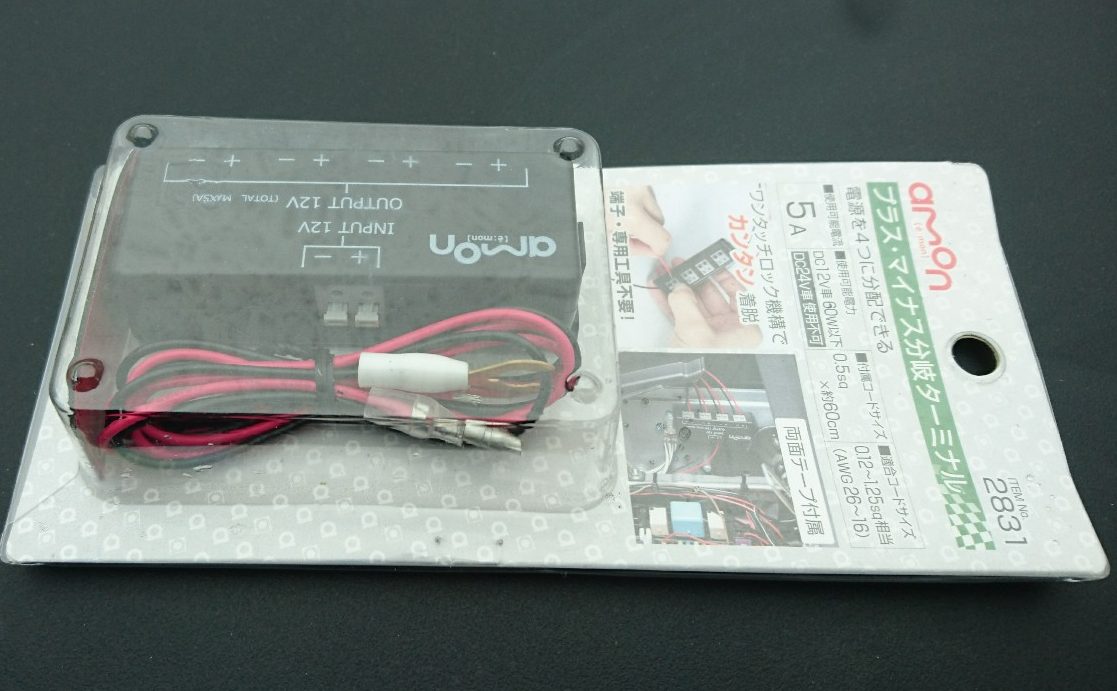

分岐ターミナルに接続して配線完了。

こちらの分岐ターミナル、5Aまでの電装品に使用できます。(別途ヒューズ必要)

前回電源を取りだした時に取り付けておきました。ワンタッチで配線接続できて便利ですよ。